En Argentina, tanto a nivel nacional como provincial se convocó a médicos higienistas para que realizaran informes dedicados a estudiar las causas de las dolencias y a proponer medidas preventivas con el fin de mejorar la salud de población y la infraestructura de las urbes.

Mendoza, como otras ciudades argentinas, se veía azotada frecuentemente por enfermedades epidémicas, como cólera, difteria, escarlatina, gripe, tuberculosis, entre otras, y muchos casos de otras afecciones debidas a las deficiencias sanitarias, como la gastroenteritis.

Los dirigentes implementaron diferentes medidas para paliar la situación. Entre ellas, se planteó la necesidad de extender el servicio de agua potable, realizar una buena eliminación de desechos y desinfectar los lugares considerados infecciosos; además se buscó “educar” las prácticas higiénicas de la población. El organismo encargado de regular e implementar medidas sanitarias era la Dirección Provincial de Salubridad, creada en 1897 (anteriormente funcionaba el Consejo Provincial de Higiene).

En esa época, la arquitectura hospitalaria sufrió una importante evolución con el desarrollo de la microbiología derivado de las teorías de Pasteur. El saber como se propagaban las enfermedades infecciosas permitió diseñar hospitales como dispositivos eficaces para evitar el contagio y garantizar la asepsia de áreas de cirugía. A partir de entonces cambiaron las tipologías de nosocomios de la tradicional planta claustral de la época colonial a la estructura pabellonar, y con la utilización de jardines como fuelles de ventilación y aislación entre los bloques.

El primer hospital que se construyó en Mendoza con esas características fue el Hospital Provincial en 1907, luego llamado “Emilio Civit”.

El hospital Lencinas

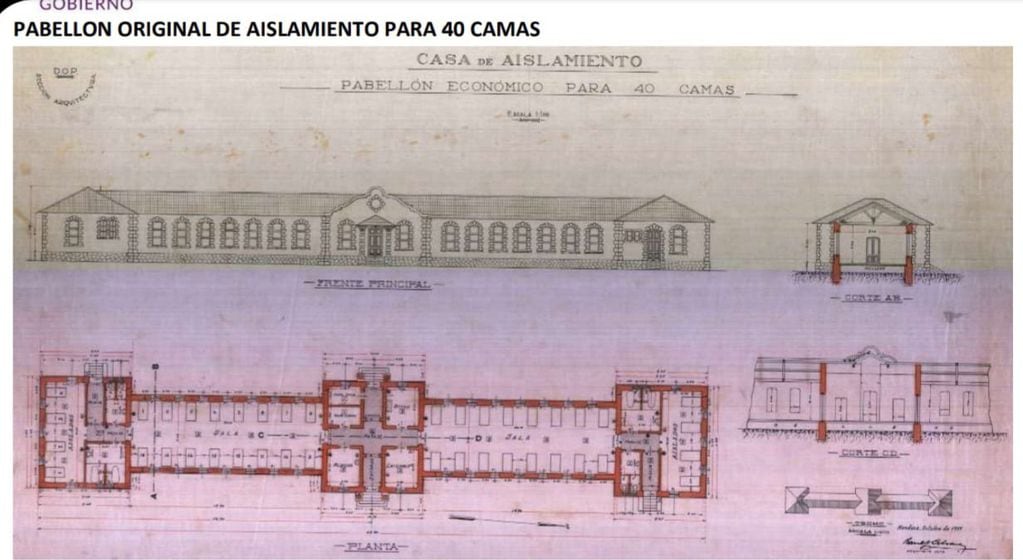

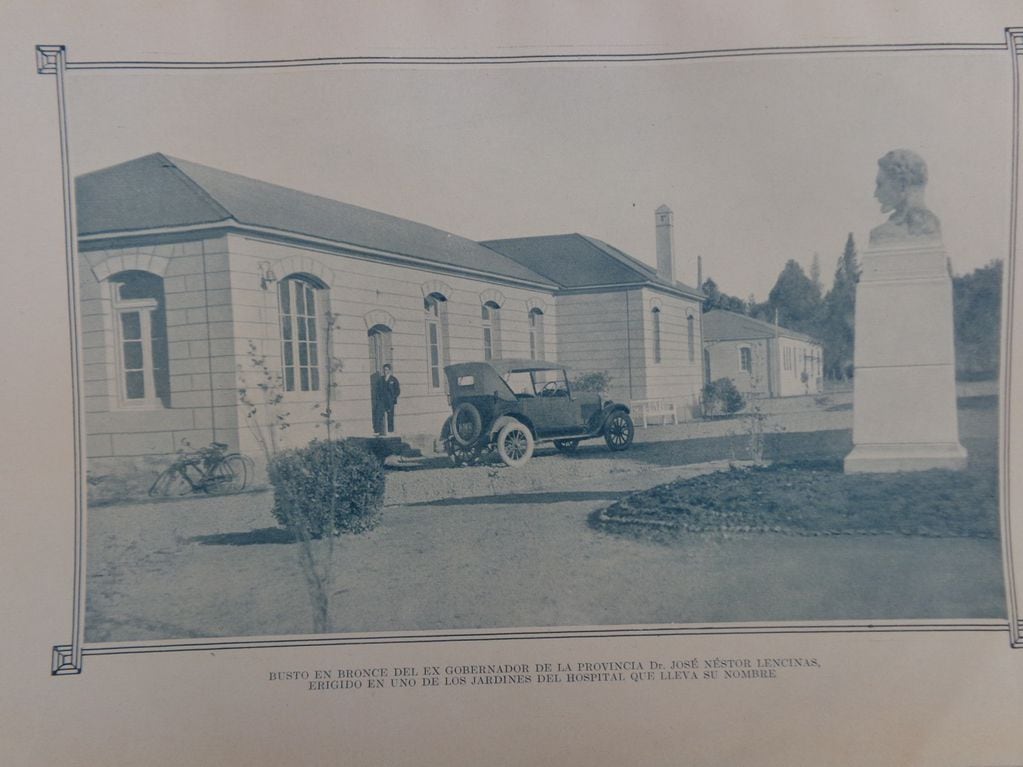

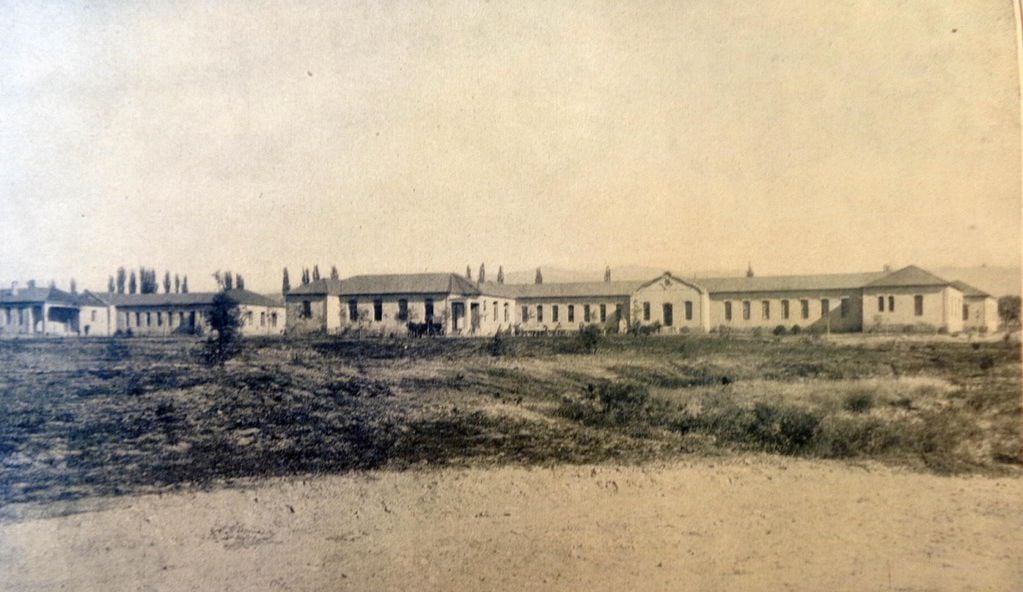

Otro de los hospitales que se diseñó bajo esta concepción fue el nosocomio José Néstor Lencinas. Este edificio fue inaugurado en 1924 durante la gestión de Carlos Washington Lencinas y fue diseñado por el destacado arquitecto Raúl Álvarez en 1919.

El fin de este proyecto era construir un hospital de aislamiento, ya que una de las preocupaciones de los dirigentes a comienzos del siglo XX era edificar una casa de aislamiento para atender los que padecían enfermedades infectocontagiosas, especialmente la tuberculosis.

De esta situación, se hizo eco la prensa de la época que comunicaba que las cifras de enfermos de dicha dolencia eran alarmantes y las autoridades consideraban que esto se debía a que principalmente no se contaba con un lugar especial para aislar al enfermo, el que “va esparciendo los gérmenes del terrible mal” (La Palabra, 23 de mayo de 1924: 1).

Se seleccionó un terreno forestado del parque General San Martín para la construcción del hospital. La prensa apoyaba ydivulgaba que el nosocomio se había construido siguiendo los lineamientos de los verdaderos sanatorios modernos destinados a este tipo de dolencias. Se refería a las comodidades que proporcionaba y los aspectos naturales que colaboraban para un correcto tratamiento de enfermedades infectocontagiosas: aire, luz y sol.

La edificación estaba compuesta por un pabellón de administración, con las dependencias necesarias para la dirección, administración, estadística, médicos, farmacia, y consultorios externos, entre otros. También contaba con un ala para las hermanas de caridad de servicio en el mismo establecimiento y capilla para el culto interno. Tres pabellones para enfermos, compuesto cada uno de dos grandes salas y otras dos pequeñas, y de todas las otras dependencias necesarias para su buen funcionamiento, como consultorios, sala de rayos X, baños, ropería. Las salas contaban con una capacidad de 180 camas. Otras dependencias eran pabellón de cocina, pabellón de lavandería, pabellón de enfermos, y por último, otras construcciones, como las del tanque para provisión de agua y garaje. Además, estaba proyectada la construcción de cinco salas más.

Se destinaron dos pabellones a los afectados del pulmón de ambos sexos y uno a niños atacados de tuberculosis ósea, además de poseer un solarium para su tratamiento. Asimismo, se contó con otro pabellón destinado al resto de las enfermedades infectocontagiosas, en donde los dolientes se encontraban totalmente divididos y aislados. De esa manera, la posibilidad de disponer de luz y ventilación natural, sumado al aire fresco del parque permitió el tratamiento de enfermedades infectocontagiosas en un entorno propicio para ello, donde la arquitectura estaba en sintonía con los avances científicos.

Junto con este hospital pensado con un rol profiláctico, se creó un dispensario antituberculoso, que en sus inicios había funcionado en el antiguo lazareto y que tenía como fin atender a los tuberculosos. Este fue elevado a la categoría de hospital de crónicos, con el nombre “Carlos Lagomaggiore”. Además, en 1926, se creó la Liga Nacional contra la tuberculosis división Mendoza, que contaba con un dispensario antituberculoso donde se atendía gratuitamente a los enfermos y a la población de riesgo.

Actualmente, el hospital JNL continúa siendo el nosocomio de referencia para atender a pacientes con enfermedades infectocontagiosas y, a través de los años, incorporó las áreas de Atención Primaria, Neumología, Clínica Médica y Rehabilitación Integral destinadas a adultos, adolescentes y niños. Este sanatorio integra la red de hospitales del Ministerio de Salud de Provincia de Mendoza.

*Natalia Luis pertenece al Grupo Historia y Conservación Patrimonial (INCIHUSA, CONICET) y Rosana Aguerregaray a la FAD, UNCUYO.

:format(webp)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/grupoclarin/G5SDANBYGQZGKZDDGM3WIZBSGA.jpg)

:format(webp)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/grupoclarin/N3LSJMBD75CG7DWBZODENLVIGQ.jpg)

:format(webp)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/grupoclarin/JQLDQYH6IJE4JH77PZGNRQXDAY.png)

:format(webp)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/grupoclarin/7E377AA7XRBI7JBMDZKZXHZB3Q.jpg)

:format(webp)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/grupoclarin/DBMSYU43W5DOFDQHANCZDYBE7A.jpeg)

:format(webp)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/grupoclarin/DU3SZU3PL5FVTFP3BCEY35XBLI.jpg)

:format(webp)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/grupoclarin/OJ5JMBB245AOVJM3LETGR5CI6U.jpg)

:format(webp)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/grupoclarin/GCGMJS55QVHLNC5ALW3XJ7LWRQ.jpeg)

:format(webp)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/grupoclarin/OKJIEP4ET5FLTFVZC3XVSHKZQY.jpg)

:format(webp)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/grupoclarin/KDUWXNLSSBE73LFF2MINWKRETU.jpg)

:format(webp)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/grupoclarin/IO5TPKEGOFGARPP7JI3COUIHUM.png)

:format(webp)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/grupoclarin/HBXFDL2G5BDPLDETZDF5ZIJIQY.jpg)

:format(webp)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/grupoclarin/GZSTIMBZMEYTOYTCMFTDAYJVGM.jpg)

:format(webp)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/grupoclarin/ZVFDDHFH65BNJICIANGSKKFDRE.jpg)

:format(webp)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/grupoclarin/GF6GWALJYZHSTOZLWL5LBSH3MU.jpg)

:format(webp)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/grupoclarin/C2JPYP4VH5GARH2AKPN2HQ24DQ.png)

:format(webp)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/grupoclarin/CF3R2DXTNFCV5LEGN37WIT5SI4.jpg)

:format(webp)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/grupoclarin/PRBH4CUJFZEVTK7JO6K5Y4Q3VU.jpg)

:format(webp)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/grupoclarin/XFBBAQA2XBE2FCPYK3AB2IHYIA.jpg)